6月27日下午,青浦豫英小学开展“共思・共研・共行:深耕课例赋能课堂变革”课例研究展示活动。活动特邀上海市教育科学研究院研究员杨玉东和青浦区教育学院研修中心小学语文教研员陈凤英作为点评专家,豫英小学全体教师参加。活动由教学处主任张险萍主持。

数字故事·启幕

【视频1】

活动以数字故事启幕,回顾了语文组与数学组课例研究的全过程,部分参与教师分享研修感悟,拉开本次展示活动的序幕。

主题沙龙·启悟

在主题沙龙环节,语文、数学课例研究小组的教师代表围绕主题,从如何确定课例研究主题和内容、课例研究的过程、效果与感悟等三方面展开了深度对话,梳理了课例研究的环节和要素,让与会教师们明晰了课例研究的基本路径。

课堂片段·启行

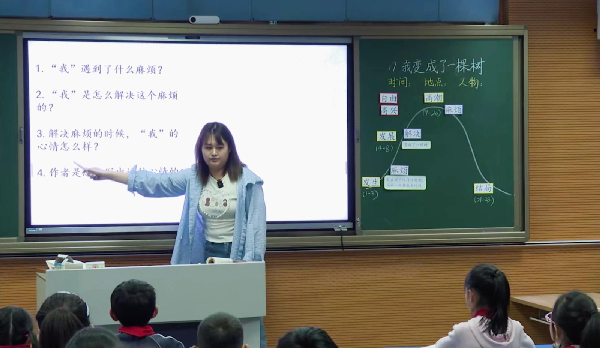

活动现场展示了吴一尘老师执教三年级语文《我变成了一棵树》与陈心怡老师执教二年级数学《时、分、秒》的课堂片段。

语文课堂以“山型图”为支架拆解叙事逻辑,引导学生迁移阅读提炼的设问技巧与想象表达至习作,展现“读写贯通”策略落地路径。

数学课堂以“学校故事汇比赛”的真实情境为载体,经历了情境优化,在问题解决中实现横向数学化思维提升。

两段课堂实录以具象教学实践,为教师们提供了可迁移的课例范式。

课例报告·启思

数学学科组长夏雯代表数学课例研究团队作课例报告。夏老师从研究过程与方法、教学改进过程和主要研究启示三个方面进行交流。她指出本次课例研究以真实问题情境的循证为导向,旨在通过实证研究提升教学质量。围绕七个不同的角度展开课堂观察、循证研究和微报告撰写,从“输入、过程、输出和延伸”形成完整闭环。

专家点评·启智

陈凤英老师指出,吴老师执教的《我变成了一棵树》课例极具研究价值,目标明确且指向习作实践。她表示,教学需先明确想象类习作的要素及各年级阶段要求,再立足文本情境串联精读课、习作例文等板块。课堂中“故事山”“问题链”等工具的运用,既贴合三年级学生认知特点,又构建了“构思-评价” 的读写贯通体系,为习作单元教学提供了可操作的范式。

杨玉东博士充分肯定了我校课例研究组的实践成果。他表示,开展课例研究旨在推动课堂改进,促进教师专业发展,助力教育理念落地。他进一步阐释,课例研究基本上可归纳为:确认主题、制定计划、实施研究、课后研讨、重新实施研究、完善计划、经验共享等七个要素,以循证实践三阶段和H-AI-H模型为方法支撑,实现从教学案例到教育原理的认知跃升,推动教学经验向实践性理论转化,为学校课例研究提供“科研式”专业发展范式。

领导总结·启远

校长徐剑兰作活动总结。首先她感谢杨玉东老师、袁晓东老师、陈凤英老师在整个研修活动中给予我校教研组的大力支持。随后,她为后续的课例研究提出三点期望:一是一定要以真实问题为导向确定主题;二是充分发挥团队协作打破学科壁垒;三是扎根课堂,生根教学,不断刷新教学理念。

我校将以此次活动为起点,继续深耕课例研究,让教研赋能课堂,助力师生在共思共研共行中,实现专业成长与教学变革的双向奔赴。

撰稿:陈崟喆

审核:蒋丰呈